原子力規制庁は3日、東京電力ホールディングス柏崎刈羽原子力発電所(新潟県)について小早川智明社長を聞き取り調査した。テロ対策の不備の再発防止策が十分かを確認する検査の一環だ。再稼働には東電による対策の徹底、原子力規制委員会の判断や国の支援、地元自治体の同意の3つが課題となる。首都圏の電力需給を左右する同原発の再稼働はなお見通せていない。

規制庁、東電の小早川社長から聞き取り調査

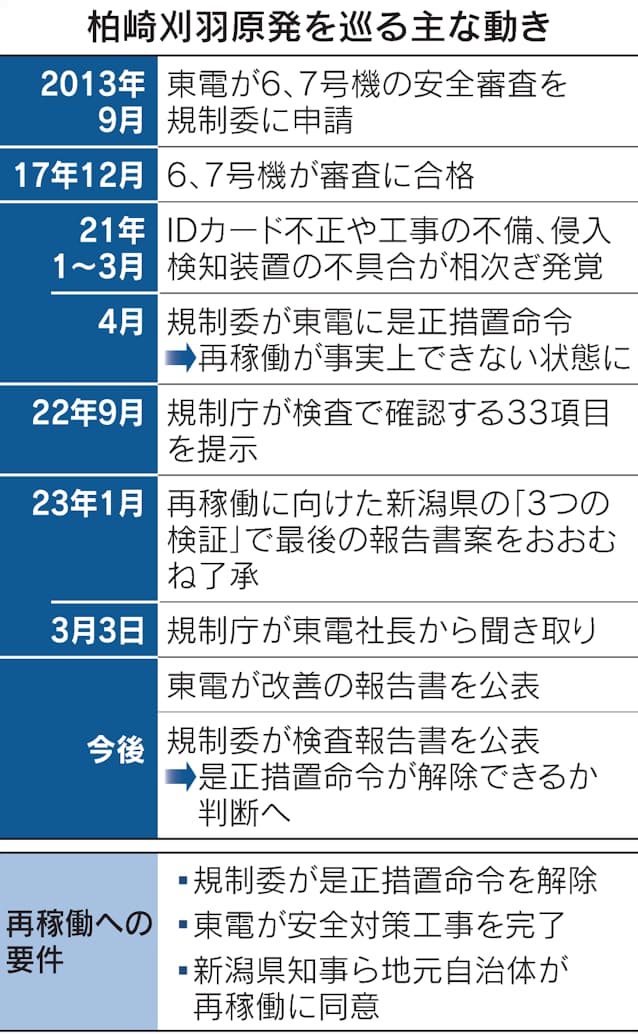

柏崎刈羽原発6、7号機は2017年に規制委の安全審査を通った。新潟県などの地元自治体の同意を得ようとしていた中でIDカード不正使用といったテロ対策の不備が21年に発覚。規制委が是正措置命令を出し、解除するまでは再稼働を認めない状況になっている。

規制委は22年9月に不審者の侵入を防ぐ生体認証装置の設置など33項目を提示。内容の確認に半年以上かかるとの見方を示していた。

委員長と4人の委員は22年12月から23年2月にかけて、それぞれ現地を確認した。規制委の山中伸介委員長は3月1日に東電の再発防止策について「現状はかなり厳しい状況だ」と言及した。

3日に都内の東電本店で調査した規制庁の古金谷敏之チーム長は「何か課題があったときに自主的に改善する仕組みが回っていない」と指摘した。小早川社長は聞き取り調査の冒頭で「速やかに課題を見いだして判断し、行動に移す力を磨いていくことが重要だ」と語った。

古金谷氏は「我々と東電の間で課題の認識に大きなずれはない」とも話した。規制庁が検査終了後、春ごろに委員会に報告書を提出する日程はかわらないと示唆した。

地元自治体の同意がハードル

規制委は報告書をもとに是正措置命令を解除するか判断する。解除されたとしても、実際に再稼働できるかは、地元自治体の同意という大きなハードルがある。

原発が立地する柏崎市や刈羽村は経済的な効果への期待などから再稼働に前向きだが、新潟県は慎重に判断する。花角英世知事は2月の県議会で東電について「技術的能力が本当にあるのか疑問を感じさせる状況にある」と述べた。

規制委の検査とは別に独自の「3つの検証」の結果と、県技術委員会による安全性の確認を踏まえ、総合的に議論して最終判断する。健康と生活への影響に関する検証委員会の健康分科会が3月上旬にも最終報告書を花角知事に提出すれば、3つの検証の全報告書が出そろうことになる。議論は大詰めを迎えている。

地元同意に向けて焦点となるのは国の対応だ。2月に閣議決定したGX(グリーントランスフォーメーション)基本方針では原子力の最大限の活用に向け、地元理解などに「国が前面に立って取り組む」と明記した。「事業者の運営・組織体制の改革」や「地域の実情を踏まえた自治体などの支援」を挙げている。

具体的な動きはまだ見えていない。国は東電の筆頭株主でもある。原発を動かすのに課題が残るようなら組織などの再編を促したり、東電と自治体の間に積極的に入って調整を円滑にしたりする役割が重要になる。

東電管内では22年3月と6月に電力供給の不足懸念が表面化した。今夏も電力の供給余力を示す予備率は7月に3.3%を見込む。安定供給の最低ラインである3%をギリギリ上回る水準で「電力需給逼迫注意報」の対象となる5%以下だ。

柏崎刈羽6、7号機の発電能力は計271万キロワットと予備率を5ポイント改善する規模で、稼働すれば供給は一気に安定する。

東電は23年1月に家庭向け電気料金などの値上げを申請した際に7号機の再稼働時期を10月、6号機は25年4月と仮置きした。東電や自治体、国の努力で早期に稼働できれば、高騰する電気代の抑制や、温暖化ガスの排出削減の面でも効果がある。

(岩井淳哉)

規制委は科学的判断を

東京電力・柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は同社の経営再建の柱だ。柏崎刈羽原発の再稼働で1基あたり年間500億円の利益を見込んでいた。中長期的には東京電力管内の電気料金の値上がりを抑制し、日本全体のエネルギー安定供給と気候変動対策に貢献すると期待される。

ウクライナへのロシア侵攻で原子力施設を標的にした破壊行為のリスクが浮上し、核物質防護の重要性がいま改めて強く認識されている。

東電は防護への認識不足と規律の緩みによって、柏崎刈羽原発の運転を長期にわたって停止させるに至った。東電が設置した独立検証委員会は「核物質防護に関する不適切事案」は東電の組織文化に根ざした同社独特の問題だと断じている。同社の責任は重い。

同原発をめぐっては、手抜きとも受け取れる安全審査書類の作成経緯をはじめ複数の問題が今も指摘され、東電の能力を問う厳しい声もある。その一方で「国が前面に立って再稼働を進める」とする岸田文雄首相の指示から早期の再稼働を求める声も高まっている。

原子力規制委員会は社会の声に耳を傾けつつも、あくまで科学的・客観的な観点から核燃料移動禁止命令の解除の適否を判断し、その経緯と理由を国民に説明する責任がある。

今年2月、規制委の約10年の歴史で初めて、原発の運転期間延長の判断で5人の委員の意見が割れた。専門家の間で見解の相違があることは決しておかしなことではないが、なぜ意見の相違が生じどうして解消できなかったのか、つまびらかではない。

議論の透明性は規制委への国民の信頼の基礎だ。今は、山中伸介委員長をはじめ委員の見識とリーダーシップが問われている局面だといえる。

東電に限らず原子力事業者は「安全向上のための不断の努力を続ける」と語る。努力は強く求められるが、どんなに努力してもリスクは決してゼロにならない。「努力しているから大丈夫」はゼロリスク信仰につながるだけだ。リスクの存在を認め向き合いながら不断の改善に取り組む謙虚さが事業者には必要だ。

(編集委員 滝順一)

【関連記事】

からの記事と詳細

https://ift.tt/6F8ZDHn

ビジネス

Bagikan Berita Ini

0 Response to "首都圏電力、柏崎刈羽原発が左右 テロ対策など3つの壁 - 日本経済新聞"

コメントを投稿